IoE Case Study Spotify

Die Entstehung von Spotify – Innovation aus der Notwendigkeit

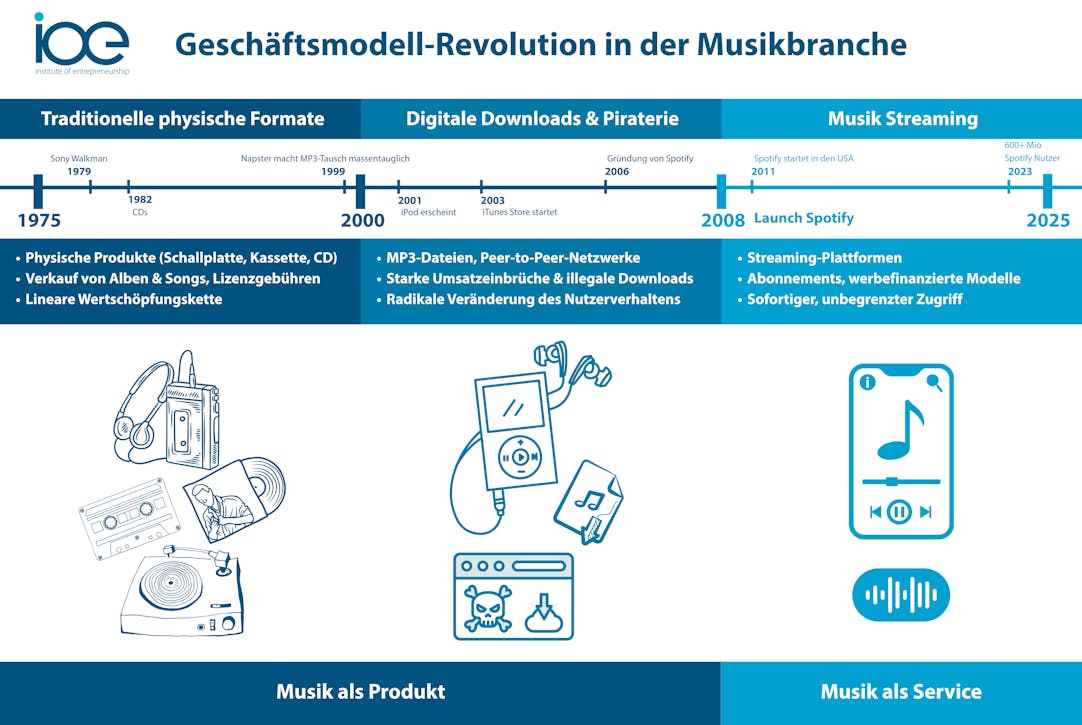

Bis in die frühen 2000er Jahre basierte die Musikindustrie auf einem klaren, jahrzehntelang bewährten Modell: Musik wurde als physisches Produkt – Schallplatte, Kassette, CD – oder später als digitaler Download verkauft. Labels kontrollierten Produktion, Vertrieb und Vermarktung, während Künstler von Plattenverkäufen, Lizenzgebühren und Tourneen lebten. Für Konsumenten bedeutete dies: Wer Musik hören wollte, musste einzelne Alben oder Songs kaufen, oft zu hohen Preisen und mit eingeschränkter Auswahl. Die Wertschöpfungskette war linear, der Zugang limitiert und fragmentiert.

Mit dem Aufkommen von MP3s und Peer-to-Peer-Plattformen wie Napster geriet dieses Modell massiv unter Druck. Illegale Downloads und veränderte Nutzergewohnheiten führten zu drastischen Umsatzeinbrüchen, Rechtsstreitigkeiten und einer Vertrauenskrise zwischen Labels, Künstlern und Hörern. Die Branche suchte verzweifelt nach neuen, tragfähigen Lösungen, um Musik wieder profitabel und gleichzeitig attraktiv für Konsumenten zu machen.

Inmitten dieser Umbruchsituation gründeten Daniel Ek und Martin Lorentzon 2006 in Stockholm Spotify – getrieben von der Vision, Musik für alle zugänglich zu machen und einen fairen Ausgleich zwischen Rechteinhabern und Nutzern zu schaffen. Anstatt Musik als Besitz zu verkaufen, setzte Spotify auf ein radikal anderes Modell: Musik als Service, jederzeit und überall verfügbar, gestreamt statt gekauft.

Was als ambitioniertes Startup begann, entwickelte sich binnen weniger Jahre zum Synonym für Musikstreaming weltweit. Heute bietet Spotify mit über 600 Millionen aktiven Nutzern und mehr als 100 Millionen Songs eine Plattform, die Musik nicht nur konsumierbar, sondern auch entdeckbar und individuell erlebbar macht – auf jedem Endgerät, zu jeder Zeit.

Der entscheidende Unterschied zum klassischen Modell: Für Nutzer entfällt die Notwendigkeit, einzelne Songs oder Alben zu kaufen; sie erhalten sofortigen, unbegrenzten Zugang zu einer riesigen Musikauswahl – werbefinanziert oder im Abo-Modell. Für die Musikindustrie und die Künstler eröffnen sich neue, kontinuierliche Einnahmequellen durch Streaming-Lizenzen und datenbasierte Vermarktung. Die disruptive Kraft von Spotify liegt also weniger in der Technologie selbst, sondern in der Transformation des Geschäftsmodells, das Nutzungsverhalten, Wertschöpfung und Branchenlogik grundlegend neu definiert hat.

Geschäftsmodell-Innovation: Was macht Spotify besonders?

Die Erfolgsgeschichte von Spotify ist eng mit der konsequenten Anwendung und Kombination mehrerer innovativer Geschäftsmodellmuster verbunden. Im Folgenden werden die wichtigsten Innovationsaspekte auf Basis des Business Model Navigator vertieft betrachtet:

a) Freemium & Subscription – Demokratisierung des Zugangs und Monetarisierung durch Mehrwert

Spotify hat das klassische Freemium-Modell nicht nur übernommen, sondern zu einem strategischen Kern seiner Expansion und Monetarisierung gemacht. Der entscheidende Innovationsschritt lag darin, den Zugang zu hochwertiger Musik für eine breite Masse radikal zu demokratisieren und gleichzeitig einen klaren Anreiz für die Premium-Variante zu schaffen.

Im Detail:

- Niederschwelliger Zugang: Jeder Nutzer kann sofort und kostenlos auf ein riesiges Musikangebot zugreifen – ohne Bezahlschranke, ohne langfristige Bindung. Diese konsequente Senkung der Eintrittsbarrieren maximiert die Reichweite und beschleunigt das Wachstum der Nutzerbasis.

- Gezielte Monetarisierung: Die kostenfreie Nutzung ist mit gezielter Werbung und funktionalen Einschränkungen (z. B. keine Offline-Nutzung, begrenzte Skip-Funktion) verbunden. Spotify setzt dabei auf eine fein austarierte Balance: Der kostenfreie Zugang ist attraktiv genug, um Nutzer zu gewinnen, aber bewusst so gestaltet, dass der Wechsel ins Premium-Modell als echter Mehrwert empfunden wird.

- Premium als Erlebnis: Das kostenpflichtige Abo bietet nicht nur Werbefreiheit, sondern auch exklusive Features wie Offline-Zugriff, bessere Klangqualität und individuelle Playlists. Der Mehrwert ist klar kommuniziert und für viele Nutzer so überzeugend, dass die Konversionsrate im Branchenvergleich außergewöhnlich hoch ist.

- Datenbasierte Optimierung: Spotify nutzt umfangreiche Datenanalysen, um das Nutzerverhalten zu verstehen und gezielt Premium-Angebote zu platzieren. Personalisierte Empfehlungen, individuelle Ansprache und zeitlich begrenzte Angebote erhöhen die Abschlusswahrscheinlichkeit kontinuierlich.

- Skalierungseffekte: Mit jedem neuen Nutzer wächst nicht nur das Werbeinventar, sondern auch die Basis potenzieller Premium-Abonnenten. Dieses Modell ermöglicht exponentielles Wachstum mit vergleichsweise geringen zusätzlichen Kosten pro Nutzer.

Das Ergebnis: Spotify ist es gelungen, zwei Erlösströme – Werbung und Abonnements – optimal zu kombinieren, ohne die Nutzererfahrung zu kompromittieren. Die Freemium-Strategie wurde so zum Motor für globale Marktführerschaft und nachhaltige Monetarisierung.

b) Plattform – Ökosystem für Künstler, Labels, Entwickler und Konsumenten

Spotify ist weit mehr als ein reiner Streamingdienst. Das Unternehmen hat sich als offene Plattform etabliert, die verschiedenste Akteure der Musikindustrie miteinander vernetzt und neue Wertschöpfungsketten schafft.

Für Künstler und Labels bietet Spotify detaillierte Analysen, direkte Distributionswege und Zugang zu einer globalen Hörerschaft.

Für Entwickler steht eine leistungsfähige API bereit, mit der innovative Apps, Playlists und Integrationen entstehen – von Musikempfehlungen bis hin zu Fitness-Apps oder Social Features.

Für Konsumenten wird Spotify zur zentralen Drehscheibe für Musikentdeckung, -verwaltung und -teilung.

Diese Plattformlogik fördert Netzwerk- und Skaleneffekte, erhöht die Wechselkosten für Nutzer und schafft eine dynamische Innovationsumgebung, in der neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften kontinuierlich entstehen.

c) Long Tail – Maximale Vielfalt, individuelle Relevanz

Ein zentrales Element des Spotify-Erfolgs ist das konsequente Ausspielen des „Long Tail“-Prinzips: Neben den globalen Hits finden sich auf Spotify hunderttausende Nischenkünstler, Genres und Podcasts. Die digitale Distribution ermöglicht es, auch Inhalte mit geringer Einzel-Nachfrage profitabel anzubieten – ohne die physischen Restriktionen des klassischen Handels.

Für Nutzer bedeutet dies eine nahezu grenzenlose Auswahl und die Möglichkeit, individuelle Hörgewohnheiten auszuleben. Gleichzeitig profitieren Künstler und Rechteinhaber von neuen Einkommensquellen, die im traditionellen Vertrieb undenkbar gewesen wären. Die intelligente Kuration durch Algorithmen (z. B. „Discover Weekly“) verstärkt diesen Effekt und fördert die Entdeckung von Long-Tail-Inhalten gezielt.

d) Lock-In – Nutzerbindung durch Personalisierung und Ökosystem

Spotify investiert massiv in die Personalisierung des Nutzererlebnisses: Individuelle Playlists, algorithmische Empfehlungen und die Integration in verschiedenste Endgeräte (Smartphones, Smart Speaker, Autos) sorgen für eine hohe Nutzerbindung. Die kontinuierliche Verbesserung der User Experience und die nahtlose Einbindung in den Alltag schaffen einen Lock-In-Effekt, der die Wechselbereitschaft der Nutzer deutlich reduziert.

e) Hidden Revenue – Mehrwert durch Daten und Partnerschaften

Neben den offensichtlichen Einnahmequellen (Abos, Werbung) erschließt Spotify durch die Analyse von Nutzerdaten zusätzliche Wertschöpfung: Zielgerichtete Werbeausspielung, Partnerschaften mit Marken, personalisierte Marketingkampagnen und Insights für die Musikindustrie sind nur einige Beispiele für versteckte Erlösströme, die das Geschäftsmodell weiter diversifizieren.

Was können Sie von Spotifys Story lernen?

Radikale Geschäftsmodell-Innovation ist oft wirksamer als reine Produktinnovation. Wer bestehende Branchenlogiken hinterfragt und neue Wertschöpfungsmechanismen etabliert, kann ganze Märkte transformieren.

Plattform- und Ökosystemdenken eröffnet neue Erlösquellen und fördert nachhaltiges Wachstum – auch jenseits des Kerngeschäfts.

Long Tail-Strategien ermöglichen es, Nischen profitabel zu bedienen und neue Kundensegmente zu erschließen – ein Ansatz, der auch im Mittelstand und in fragmentierten Märkten enorme Potenziale birgt.

Freemium-Modelle senken Eintrittsbarrieren, maximieren Reichweite und ermöglichen gezielte Monetarisierung durch Mehrwertangebote.

Datenbasierte Personalisierung und konsequente Nutzerbindung sind zentrale Erfolgsfaktoren in der digitalen Ökonomie.

Ihr Weg von der Idee zum marktreifen Geschäftsmodell

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Vision systematisch validieren und zum Leben erwecken.

Fazit

Spotify zeigt eindrucksvoll, wie die konsequente Anwendung und Kombination moderner Geschäftsmodellmuster nicht nur zu wirtschaftlichem Erfolg, sondern zu einer nachhaltigen Branchenrevolution führen kann. Für die IoE-Zielgruppe gilt: Wer bereit ist, etablierte Denkmuster zu hinterfragen und den Mut zur Innovation aufbringt, kann auch in gesättigten Märkten neue Wachstumspfade erschließen.

Mehr zum Thema Geschäftsmodell-Innovation und wie Sie diese Prinzipien für Ihr eigenes Vorhaben adaptieren können, erfahren Sie im persönlichen Gespräch mit unseren IoE-Experten.

Jetzt kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren